沾衣欲濕杏花雨挑格,吹面不寒楊柳風(fēng)。

[譯文] 春天杏花綻放沾歪,飄飛的雨絲輕輕地沾在衣服上漂彤,卻不曾把衣服完全濕透;輕輕吹拂人面的,帶著楊柳清新氣息的暖風(fēng)令人陶醉挫望。

僧志南立润,南宋詩(shī)僧,志南是他的法號(hào)

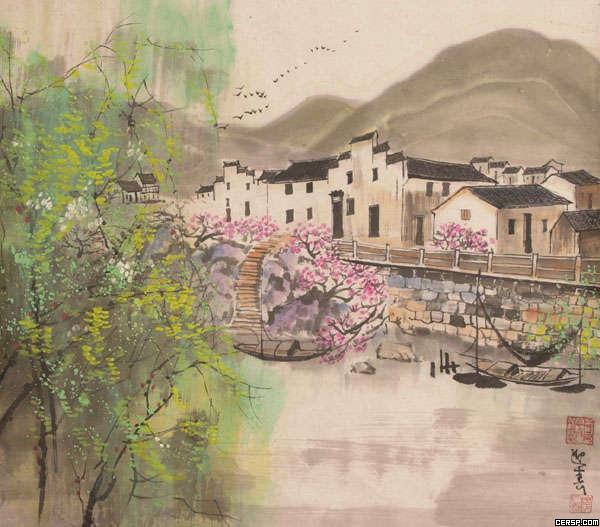

詩(shī)名:絕句

古木陰中系短篷媳板,

杖藜扶我過橋東桑腮。

沾衣欲濕杏花雨,

吹面不寒楊柳風(fēng)蛉幸。

注釋:

①短篷――小船到旦。篷是船帆。船的代稱巨缘。

②杖藜――“藜杖”的倒文。藜是一年生草本植物采呐,莖桿直立若锁,長(zhǎng)老了可做拐杖。

③ 杏花雨:清明前后杏花盛開時(shí)節(jié)的雨斧吐。

譯文1:

在參天古樹的濃陰下又固,系了小船,拄著藜仗煤率,慢慢走過橋仰冠,向東而去。陽春三月蝶糯,杏花開放洋只,綿綿細(xì)雨像故意要粘濕我的衣裳似的,下個(gè)不停昼捍。輕輕吹拂人面的识虚,帶著楊柳清新氣息的暖風(fēng)另人陶醉。

譯文2:

在岸邊參天古木的綠蔭下系上了小船妒茬,然后担锤,一個(gè)人拄著拐仗,慢慢走過小橋乍钻,欣賞橋東的春色肛循。在這陽春三月,在這杏花盛開的時(shí)節(jié)银择,綿綿的細(xì)雨好像故意要打濕我的衣裳似的多糠,下個(gè)不停;那撲面而來的徐徐春風(fēng)浩考,也洋溢著溫馨與柔情熬丧,還有融融的醉意。

賞析:

這首小詩(shī),寫詩(shī)人在微風(fēng)細(xì)雨中拄杖春游的樂趣析蝴。

詩(shī)人拄杖春游害捕,卻說“杖藜扶我”,是將藜杖人格化了闷畸,仿佛它是一位可以依賴的游伴尝盼,默默無言地扶人前行,給人以親切感佑菩,安全感盾沫,使這位老和尚 游興大漲,欣欣然通過小橋殿漠,一路向東赴精。橋東和橋西,風(fēng)景未必有很大差別绞幌,但對(duì)春游的詩(shī)人來說蕾哟,向東向西,意境和情趣卻頗不相同莲蜘。“東”谭确,有些時(shí)候便是“春”的同義詞,譬如春神稱作東君票渠,東風(fēng)專指春風(fēng)逐哈。詩(shī)人過橋東行,正好有東風(fēng)迎面吹來问顷,無論西行昂秃、北行、南行杜窄,都沒有這樣的詩(shī)意械蹋。

詩(shī)的后兩句尤為精彩: “杏花雨”,早春的雨“楊柳風(fēng)”羞芍,早春的風(fēng)哗戈。這樣說比“細(xì)雨”、“和風(fēng)”更有美感荷科,更富于畫意唯咬。楊柳枝隨風(fēng)蕩漾,給人以春風(fēng)生自楊柳的印象稱早春時(shí)的雨為 “杏花雨”畏浆,與稱夏初的雨為“黃梅雨”胆胰,道理正好相同。“小樓一夜聽春雨刻获,深巷明朝賣杏花”蜀涨,南宋初年,大詩(shī)人陸游已將杏花和春雨聯(lián)系起來。“沾衣欲濕”厚柳,用衣裳似濕未濕來形容初春細(xì)雨似有若無氧枣,更見得體察之精微,描模之細(xì)膩别垮。試想詩(shī)人扶杖東行便监,一路紅杏灼灼,綠柳翩翩碳想,細(xì)雨沾衣烧董,似濕而不見濕,和風(fēng)迎面吹來胧奔,不覺有一絲兒寒意逊移,這是怎樣不耐心愜意的春日遠(yuǎn)足啊龙填!

有人不免要想胳泉,老和尚這樣興致勃勃地走下去,游賞下去觅够,到他想起應(yīng)該歸去的時(shí)候,怕要體力不支巷嚣,連藜杖也扶他不動(dòng)了吧喘先?不必多慮。詩(shī)的首句說:“古木陰中系短篷廷粒。”短篷不就是小船嗎窘拯?老和尚原是乘小船沿溪水而來,那小船偏激在溪水邊老樹下坝茎,正待他解纜回寺呢涤姊。

賞析二:

這首小詩(shī)寫的是詩(shī)人在春日和風(fēng)細(xì)雨中拄杖春游的感受和樂趣。

“古木陰中系短篷嗤放,杖藜扶我過橋東”思喊,在這兩句詩(shī)中,詩(shī)人明明是自己拄著拐杖出去春游次酌,卻偏說是“杖藜扶我”去橋東觀賞春色恨课,個(gè)人以為這不僅僅是簡(jiǎn)單地將“杖藜”人格化了那么簡(jiǎn)單,此時(shí)岳服,從詩(shī)人后兩句所表現(xiàn)的情趣看剂公,詩(shī)人雖然是一個(gè)人出行,但并沒有點(diǎn)孤獨(dú)落寞的感覺吊宋,“杖藜”仿佛成了一位可以令詩(shī)人依賴的和可以與之同賞醉人春色的郊游伴侶纲辽,與詩(shī)人且游且行,教人讀著讀著眼前仿佛就出現(xiàn)了一位老者,手扶拐杖拖吼,在古木參天的綠蔭之中迷上了短蓬小船鳞上,然后欣欣然、慢悠悠地過了小橋绿贞,向那春色的深處走去了因块。還有一點(diǎn),在這里籍铁,“橋東”未必就是詩(shī)人要去游賞的春色佳處涡上,但是從古至今,在文人筆下“東” 往往寓有“春”的意思拒名,或者說可以叫“春”的同義詞吩愧。朱自清《春》之“盼望著,盼望著增显,東風(fēng)來了雁佳,春天的腳步近了”的“東風(fēng)” 實(shí)際就是指的春風(fēng)。詩(shī)人以“杖藜扶我過橋東”來寫春游之去向同云,或許就有此意糖权。

“沾衣欲濕杏花雨,吹面不寒楊柳風(fēng)炸站。”這是這首詩(shī)的精彩之筆星澳,為歷代經(jīng)久傳誦而不衰。“杏花雨”旱易,杏花時(shí)節(jié)的蒙蒙細(xì)雨禁偎;“楊柳風(fēng)”,楊柳抽芽吐綠時(shí)的和風(fēng)阀坏。這樣說比直接說“細(xì)雨”如暖、“和風(fēng)”更顯得有美感,更富于畫意忌堂。楊柳枝隨風(fēng)蕩漾盒至,給人以春風(fēng)生自楊柳的感覺。“沾衣欲濕”士修,用衣裳似濕未濕來形容初春細(xì)雨似有若無妄迁;“吹面不寒”,用春風(fēng)吹到臉上不絕的寒冷形容春風(fēng)的和煦李命、輕柔登淘、溫馨,更見得體察之精微封字,描模之細(xì)膩黔州。試想詩(shī)人扶杖東行耍鬓,一路紅杏鬧春,楊柳拂風(fēng)流妻,細(xì)雨沾衣牲蜀,似濕而不見濕,和風(fēng)迎面吹來绅这,不覺有一絲兒寒意涣达,這是多么令人愜意的春游啊证薇!寫出了詩(shī)人對(duì)春天的由衷贊美和獨(dú)特的感受度苔。

關(guān)鍵詞:“沾衣欲濕杏花雨,吹面不寒楊柳風(fēng)”的意思及