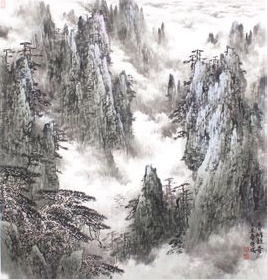

“野竹分青靄吠撮,飛泉掛碧峰”的詩意:飛泉掛在遠(yuǎn)處的碧綠山峰,野竹浮現(xiàn)于山間的青靄讲竿。這兩句中“分”字寫出了野竹在青靄中時隱時現(xiàn)的動態(tài)美泥兰;“掛”字寫出遙望泉水飛流直下的形態(tài),在青碧山峰的映襯下富有生機(jī)题禀。

訪戴天山道士不遇

李 白

犬吠水聲中鞋诗,桃花帶露濃。

樹深時見鹿迈嘹,溪午不聞鐘削彬。

野竹分青靄,飛泉掛碧峰江锨。

無人知所去吃警,愁倚兩三松。

注釋

⑴戴天山:在四川昌隆縣北五十里啄育,青年時期的李白曾經(jīng)在此山中的大明寺讀書酌心。不遇:沒有遇到。

⑵吠:狗叫挑豌。

⑶帶露濃:掛滿了露珠安券。

⑷樹深:樹叢深處墩崩。

⑸青靄:青色的云氣。

⑹倚:靠侯勉。

參考譯文

山泉流水聲透過陣陣犬吠鹦筹,桃花圍著流水盛開。幽深的樹叢里時而有野鹿跑過址貌,靜靜的溪邊午間沒有鐘聲傳來铐拐。飛泉掛在遠(yuǎn)處的碧綠山峰,野竹浮現(xiàn)于山間的青靄练对。沒有人知道道士的去向遍蟋,我只好失意地在兩三株松間徘徊。

賞析:

《訪戴天山道士不遇》是唐代偉大詩人李白早年在戴天山讀書時所作的五律螟凭。此詩主要寫作者上戴天山的所聞所見虚青,描繪了一幅色彩鮮明的訪問道士不遇圖,通篇著意于寫景螺男,真實自然棒厘,生動形象地再現(xiàn)了道士世外桃源的優(yōu)美生活境界。全詩風(fēng)格清麗下隧,充滿著年輕人的朝氣與孜孜以求的探索精神奢人。

全詩八句,前六句寫往“訪”淆院,重在寫景达传,景色優(yōu)美;末兩句寫“不遇”迫筑,重在抒情,情致婉轉(zhuǎn)宗弯。

首聯(lián)兩句展現(xiàn)出一派桃源景象脯燃。首句寫所聞,泉水淙淙蒙保,犬吠隱隱辕棚;次句寫所見,桃花帶露邓厕,濃艷耀目逝嚎。詩人正是緣溪而行,穿林進(jìn)山的详恼。這是入山的第一程补君,宜人景色,使人留連忘返昧互,且讓人聯(lián)想到道士居住此中挽铁,如處世外桃源伟桅,超塵拔俗。第二句中“帶露濃”三字叽掘,除了為桃花增色外楣铁,還點出了入山的時間是在早晨,與下一聯(lián)中的“溪午”相映照更扁。

頷聯(lián)“樹深時見鹿盖腕,溪午不聞鐘”,是詩人進(jìn)山的第二程浓镜。詩人在林間小道上行進(jìn)溃列,常常見到出沒的麋鹿;林深路長竖哩,來到溪邊時哭廉,已是正午,是道院該打鐘的時候了相叁,卻聽不到鐘聲遵绰。這兩句極寫山中之幽靜,暗示道士已經(jīng)外出增淹。鹿性喜靜椿访,常在林木深處活動。既然“時見鹿”虑润,可見其幽靜成玫。正午時分,鐘聲杳然拳喻,唯有溪聲清晰可聞哭当,這就更顯出周圍的寧靜。環(huán)境清幽冗澈,原是方外本色钦勘,與首聯(lián)所寫的桃源景象正好銜接。這兩句景語又含蓄地敘事:以“時見鹿”反襯不見人亚亲;以“不聞鐘”暗示道院無人彻采。“不聞鐘”與題中“不遇”遙相呼應(yīng)。

頸聯(lián)“野竹分青靄捌归,飛泉掛碧峰”肛响,是詩人進(jìn)山的第三程。從上一聯(lián)“不聞鐘”惜索,可以想見詩人距離道院尚有一段距離特笋。這一聯(lián)寫來到道院前所見的情景—道士不在,唯見融入青蒼山色的綠竹與掛上碧峰的飛瀑而已门扇。詩人用筆巧妙而又細(xì)膩:“野竹”句用一個“分”字雹有,描畫野竹青靄兩種近似的色調(diào)匯成一片綠色偿渡;“飛泉”句用一個“掛”字,顯示白色飛泉與青碧山峰相映成趣霸奕。由于道士不在溜宽,詩人百無聊賴,才游目四顧质帅,細(xì)細(xì)品味起眼前的景色來适揉。所以,這兩句寫景煤惩,既可以看出道院這一片凈土的淡泊與高潔嫉嘀,又可以體味到詩人造訪不遇爽然若失的情懷。

尾聯(lián)兩句“無人知所去魄揉,愁倚兩三松”剪侮,詩人通過問訊的方式,從側(cè)面寫出“不遇”的事實洛退,又以倚松再三的動作寄寫“不遇”的惆悵瓣俯,用筆略帶迂回,感情亦隨勢流轉(zhuǎn)兵怯,久久不絕彩匕。這其中的苦思、探索媒区,更能給人啟示驼仪,也更能讓人深刻理解詩人的其他詩作。

此作的構(gòu)思并不復(fù)雜袜漩,它寫詩人的所聞所見绪爸,都是為了突出訪道士不遇的主題。全詩辭句平易自然宙攻,純用白描毡泻,景美情深。當(dāng)然粘优,并不是說李白這首詩已經(jīng)寫得盡善盡美了。李白是偉大的浪漫主義詩人呻顽,他后期比較成熟的詩作雹顺,都寫得十分灑脫、酣暢廊遍、飄逸嬉愧、雄渾,字里行間喉前,充滿著一股豪氣没酣。而他這首詩王财,在這方面的特點還不夠明顯,還不夠濃郁裕便。這說明此作還帶有他早期作品的痕跡绒净。

關(guān)鍵詞:“野竹分青靄,飛泉掛碧峰”作者出處及全詩翻