在傳說中,天帝對于織女與牛郎的愛情竭力加以反對和破壞翎苫,并將他倆分隔在天河南北权埠,不許相會,僅在每年七月七夕煎谍,才允許見面一次攘蔽。《古詩十九首》有“迢迢一水間呐粘,脈脈不得語”之句满俗,寫的正是小夫妻被阻隔。所以作岖,民間父母對于新嫁出去的閨女漫雷,每到七月初七要接回家來,意即要保護(hù)女兒和女婿的幸福生活鳍咱。

據(jù)傳,織女是個勞動巧手与柑,所以在七夕這天谤辜,歷代婦女都要向織女乞巧,希望學(xué)到好的技藝价捧。晉代《西京雜記》中載:“漢彩女常七月七日穿七孔針于開襟褸;大俱習(xí)之丑念。”

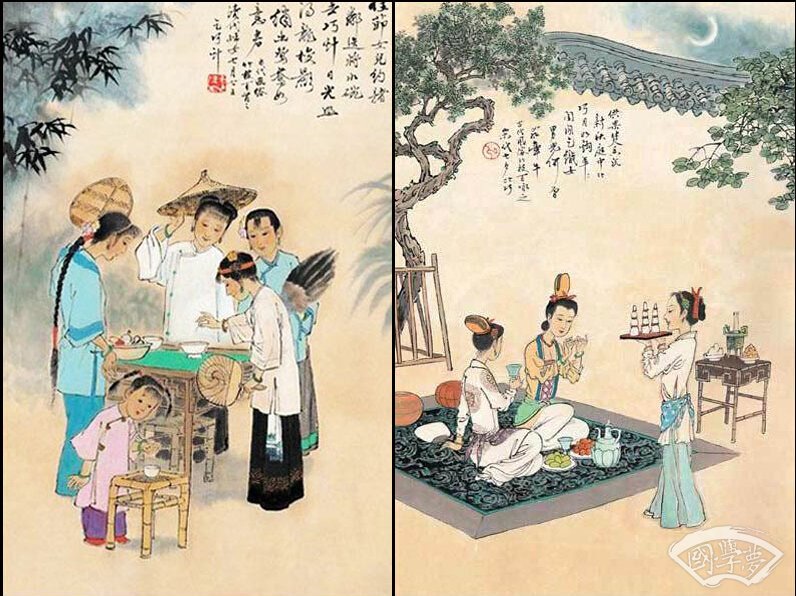

南朝梁代宗懔撰在《荊楚歲時記》寫道:“七月七日,為牽沤狍織女聚會之夜脯倚。是夕,人家婦女結(jié)彩縷嵌屎,穿七孔針推正,或以金銀玉石為針,陳幾筵酒脯瓜果于庭中乞巧宝惰。有嬉子網(wǎng)瓜上植榕,則以為符應(yīng)。”可見南北朝時七夕乞巧已很盛行尼夺,祭拜雙星尊残、月下穿針炒瘸、蜘蛛網(wǎng)絲等成為主要習(xí)俗。

投針驗巧穿針乞巧(資料圖)

王建《宮詞》曰:“每年宮里穿針夜寝衫,敕賜諸親乞巧桂顷扩。”乞巧樓主要作為乞巧表演的舞臺。宮女手中各持宮中特制的七孔針慰毅,以五色絲線對月穿針隘截,針孔小,絲線細(xì)事富,月光微技俐,夜風(fēng)大,姑娘們?nèi)裟茼樌厍纱┩程ǎ銥?ldquo;得巧”雕擂。巧姑娘為得巧而雀躍,圍觀者一齊喝彩贱勃。

唐明皇可謂乞巧的最熱心倡導(dǎo)者井赌,他與楊貴妃還在七夕互述衷情:“在天愿作比翼鳥,在地愿為連理枝贵扰。”

在唐代民間仇穗,為了祝賀牛郎織女一年一度的歡聚,家家閨女對鏡梳妝戚绕,朝月穿針纹坐,遙望銀河,并設(shè)案于院舞丛,上鋪錦繡耘子,焚香于庭,陳設(shè)花果球切,一派節(jié)日景象谷誓。唐代著名詩人杜牧“七夕”詩云:“天階夜色涼如水,臥看牽哦执眨織女星捍歪。”舊時風(fēng)俗,少女們七夕要朝天禮拜鸵钝,向織女“乞巧”糙臼。希望她把女紅技藝傳授給自己。這里所謂的“巧”指的就是勞動技巧蒋伦。

古代的江南還有這樣的習(xí)俗:刺繡女孩會在夜晚月光下弓摘,將一根繡花針輕輕放到一碗水面上,借助水的表面張力將針托浮痕届,在月光照射下韧献,針周圍會出現(xiàn)水波紋末患,哪一個波紋最復(fù)雜,就會繡出最好的作品锤窑,有時針上穿有紅絲璧针,意味著向織女“乞巧”。唐代詩人林杰的詩《乞巧》說:“七夕今宵看碧霄渊啰,牛郎織女渡河橋探橱,家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬條绘证。”

顯然隧膏,七夕是古代女性參與最踴躍的節(jié)日,可以說七夕就是中國古代的婦女節(jié)嚷那。

關(guān)鍵詞:七夕,國學(xué)知識