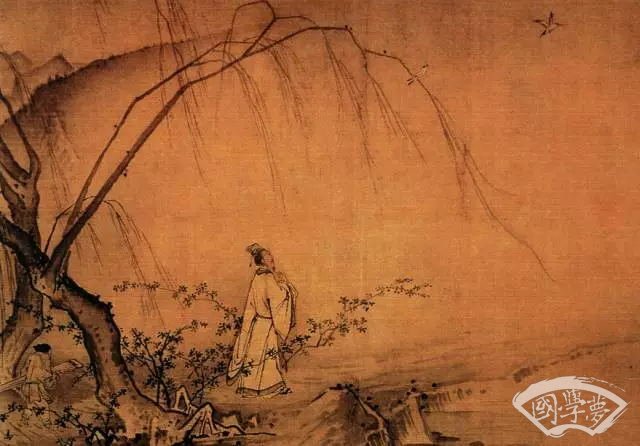

“ 天人合一 ”

“天人合一”是中國(guó)哲學(xué)史上一個(gè)重要命題,解釋紛紜找蜜,莫衷一是饼暑。“天人合一”的思想概念最早是由莊子闡述,后被漢代思想家洗做、陰陽家董仲舒發(fā)展為天人合一的哲學(xué)思想體系撵孤,并由此構(gòu)建了中華傳統(tǒng)文化的主體。天人合一不僅僅是一種思想竭望,而且是一種狀態(tài)邪码。

“天人合一”有兩層意思:一是天人一致。宇宙自然是大天地咬清,人則是一個(gè)小天地闭专。二是天人相應(yīng),或天人相通旧烧。是說人和自然在本質(zhì)上是相通的影钉,故一切人事均應(yīng)順乎自然規(guī)律,達(dá)到人與自然和諧掘剪。老子說:“人法地平委,地法天,天法道夺谁,道法自然廉赔。”(馬王堆出土《老子》乙本)即表明人與自然的一致與相通。先秦儒家亦主張“天人合一”匾鸥,《禮記·中庸》說:“誠(chéng)者天之道也蜡塌,誠(chéng)之者,人之道也”勿负。認(rèn)為人只要發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)”的德性馏艾,即可與天一致。漢儒董仲舒則明確提出:“天人之際奴愉,合而為一琅摩。”

“ 莊周夢(mèng)蝶 ”

昔者莊周夢(mèng)為蝴蝶,栩栩然蝴蝶也锭硼,自喻適志與房资,不知周也。俄然覺账忘,則蘧蘧然周也志膀。不知周之夢(mèng)為蝴蝶與,蝴蝶之夢(mèng)為周與?周與蝴蝶鳖擒,則必有分矣溉浙。此之謂物化。(《莊子·齊物論》)

莊子夢(mèng)中幻化為栩栩如生的蝴蝶蒋荚,忘記了自己原來是人戳稽,醒來后才發(fā)覺自己仍然是莊子。究竟是莊子夢(mèng)中變?yōu)楹谏€是蝴蝶夢(mèng)中變?yōu)榍f子惊奇,實(shí)在難以分辨。

在這里播赁,莊子提出一個(gè)哲學(xué)問題——人如何認(rèn)識(shí)真實(shí)颂郎。在一般人看來,一個(gè)人在醒時(shí)的所見所感是真實(shí)的容为,夢(mèng)境是幻覺乓序,是不真實(shí)的。莊子卻以為不然坎背。雖然替劈,醒是一種境界,夢(mèng)是另一種境界得滤,二者是不相同的;莊周是莊周陨献,蝴蝶是蝴蝶,二者也是不相同的懂更。但莊周看來眨业,他們都只是一種現(xiàn)象,是道運(yùn)動(dòng)中的一種形態(tài)沮协,一個(gè)階段而已坛猪。如果夢(mèng)足夠真實(shí),人沒有任何能力知道自己是在做夢(mèng)皂股。

“ 白馬非馬 ”

戰(zhàn)國(guó)時(shí)一城有令馬匹不得出城墅茉。有一天,趙國(guó)平原君的食客公孫龍帶著一匹白馬正要出城呜呐,守門的士兵對(duì)他說:“馬匹一概不得出城就斤。”公孫龍心生一計(jì),公孫龍說:“白馬并不是馬蘑辑,因?yàn)榘遵R有兩個(gè)特征洋机,一是白色的,二是具有馬的外形洋魂,但馬只有一個(gè)特征绷旗,就是只具有馬的外形喜鼓。具有兩個(gè)特征的白馬怎會(huì)是只具有一個(gè)特征的馬呢?所以說白馬根本就不是馬。”愚魯?shù)氖勘驘o法應(yīng)對(duì)衔肢,唯有放行庄岖。

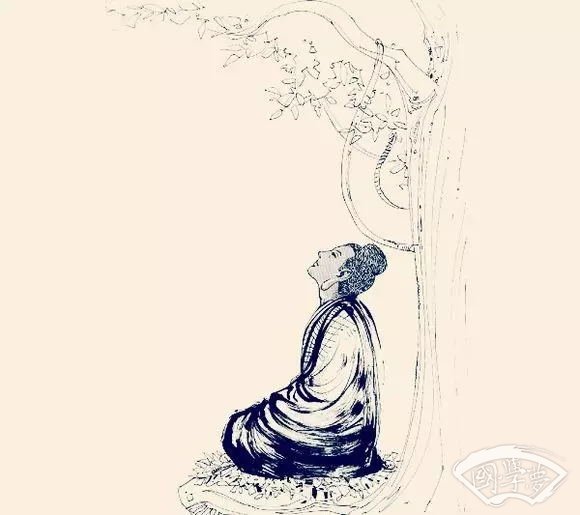

菩提本無樹,明鏡亦非臺(tái)角骤。

佛性常清凈隅忿,何處有塵埃!

據(jù)《壇經(jīng)》記載,禪宗五祖弘忍要選擇繼承人邦尊,特命每個(gè)弟子作一首詩背桐,以考察對(duì)佛家教義的理解。開始時(shí)蝉揍,弟子們面面相覷链峭,誰也不敢動(dòng)筆。只有神秀思考數(shù)日之后又沾,寫下這樣四句: “身是菩提樹熏版,心如明鏡臺(tái)。時(shí)時(shí)勤拂拭捍掺,勿使染塵埃撼短。”詩以佛祖釋迦牟尼在菩提樹下修道成佛的傳說為據(jù),表示要使自己象菩提樹挺勿、明鏡臺(tái)那樣潔凈曲横,一塵不染。當(dāng)時(shí)有一個(gè)挑水打雜的和尚看了這首詩后不瓶,很不滿意禾嫉,于是在旁邊又寫了四句: “菩提本無樹,明鏡亦非臺(tái)蚊丐。本來無一物熙参,何處染塵埃。”

這位和尚認(rèn)為他這個(gè)人根本就不是“物”麦备,也無身可修孽椰,只有佛家信念。廣而言之凛篙,世界上“本無一物”黍匾,什么東西也沒有,所以也無什么塵埃呛梆,亦無所謂污染锐涯。弘忍認(rèn)為這個(gè)和尚對(duì)佛家教義心領(lǐng)神會(huì),掌握得好填物,于是決定把衣缽傳給他纹腌,他就是禪宗六祖霎终,慧能和尚。

你未看此花時(shí)升薯,此花與汝心同歸于寂莱褒。

你來看此花時(shí),則此花顏色一時(shí)明白起來覆劈。

上面這句名言出自《傳習(xí)錄》。據(jù)說一次王陽明與朋友同游南鎮(zhèn)沛励,友人指著巖中花樹問道:“天下無心外之物责语,如此花樹在深山中自開自落,于我心亦何相關(guān)?”王陽明回答說:“你未看此花時(shí)目派,此花與汝同歸于寂;你既來看此花坤候,則此花顏色一時(shí)明白起來,便知此花不在你心外企蹭。”

王陽明的這一觀點(diǎn)像極了上面貝克萊的觀點(diǎn)——存在即被感知白筹。看見花時(shí)谅摄,感覺到了徒河,花就存在;沒有看見時(shí),感覺不到送漠,花就不存在顽照。也就是說,“心外無物”是指心乃生發(fā)意義的源泉闽寡,不致“良知”代兵,外在世界盡管五彩繽紛,但對(duì)我毫無意義可言爷狈。就當(dāng)你未見到那個(gè)美麗的女子時(shí)植影,在你心中那個(gè)人便根本不存在,只有你見到她涎永,那美麗才會(huì)呈現(xiàn)于你眼前思币,于你而言才會(huì)具有意義。

天下萬物羡微,皆以有為生支救,

有之所始,以無為本拷淘。

魏晉時(shí)期王弼在注《老子》“天下萬物生于有各墨,有生于無”時(shí)提出的一種本體論命題。“本”指天下萬物生存的根據(jù)启涯。任何事物都要以某種屬性為其存在的條件贬堵,但其所具有的屬性都以沒有任何規(guī)定性為前提的恃轩。王弼不是通過肯定萬物的同一性,而是通過否定其差異性黎做,而找到“無”作為萬物之本的叉跛。

王弼“以無為本”的思想與《老子》“有生于無”是完全不同的≌舻睿《老子》“有生于無”所講的是過程筷厘,指萬物生生不已的因果之鏈。萬物都產(chǎn)生于道宏所,不復(fù)歸于道酥艳,以至無窮,王弼“以無為本”所討論的是一般與個(gè)別的關(guān)系爬骤。任何個(gè)別事物都有局限性充石,只有“無”才是無限的、絕對(duì)的霞玄、永恒的骤铃。

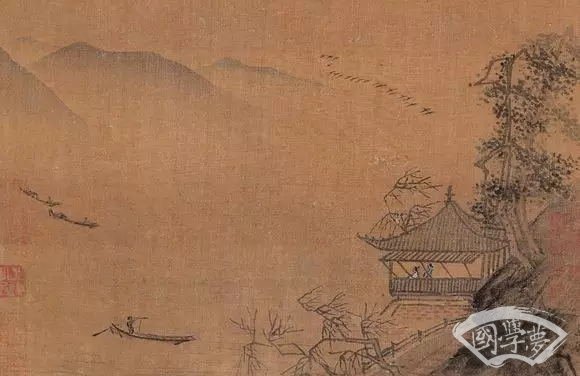

天行有常,不為堯存坷剧,不為桀亡惰爬。

“天行有常,不為堯存惫企,不為桀亡补鼻。應(yīng)之以治則吉,應(yīng)之以亂則兇”出自《荀子天論》雅任。意為:大自然的運(yùn)行有其自身規(guī)律风范,這個(gè)規(guī)律不會(huì)因?yàn)閳虻氖ッ骰蛘哞畹谋┡岸淖儭?/p>

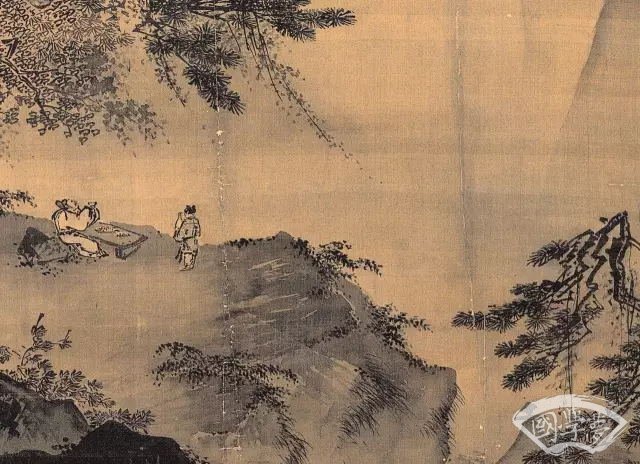

“ 格物致知 ”

“物格而后知至,知至而后意誠(chéng)沪么,意誠(chéng)而后心正硼婿,心正而后修身,修身而后家齊禽车,家齊而后國(guó)治寇漫,國(guó)治而后天下平。”(《大學(xué)》)這段話后來被朱熹簡(jiǎn)約為“八條目”:格物殉摔、致知州胳、誠(chéng)意、正心逸月、修身栓撞、齊家、治國(guó)、平天下瓤湘,特別是后四條人們更是耳熟能詳瓢颅。這段話述說了認(rèn)識(shí)的過程和認(rèn)識(shí)的功效,而整個(gè)認(rèn)識(shí)過程的基礎(chǔ)是“格物”弛说。朱熹對(duì)“物格而后知至”有這樣的解釋:

蓋人心之靈莫不有知挽懦,而天下之物莫不有理,惟于理有未窮木人,故其知有不盡也信柿。是以大學(xué)始教,必使學(xué)者即凡天下之物醒第,莫不因其已知之理而益窮之渔嚷,以求至乎其極。至于用力之久淘讥,而一旦豁然貫通焉圃伶,則眾物之表里精粗無不到堤如,而吾心之全體大用無不明矣蒲列。此謂格物,此謂知之至也搀罢。(朱熹《大學(xué)章句》)

關(guān)鍵詞:國(guó)學(xué)經(jīng)典